30秒快读:

中国有1700多万视障人群,几乎每分钟便会有一人失明,推拿是他们所从事的第一大职业,在一些城市,推拿占据视障人群就业岗位的比例甚至高达96%。

与此同时,走出推拿店成为很多视障人士跨入社会后最大的挣扎。走不出去,仍旧与世隔绝;走出去,也许面临失业,但也有机会像正常人一样挤地铁上班,拥有一种被主流社会接纳的幸福。

“人工智能能否将现今世界改造成一个无障碍世界?”这是三年前《奇葩说》视障辩手蔡聪与IBM院士、盲人女科学家对话的主题。现在,人工智能已经为视障人群打通了一条通向新职业的“盲道”——AI数据标注,尽管还很狭窄。

蔡聪,《奇葩说》视频截图

而且,越来越多的视障学生通过普通高考进入大学接受融合教育,今年安徽唯一全盲考生昂子喻考得635分,被中央民族大学录取。但对于他们来说,更大的考验仍在后面,能否找到一份融入社会的主流职业,在挑战着他们的未来。希望在人工智能技术的辅助下,让他们获得更大的职业空间。

一、推拿 最狭窄的就业道路

蔡聪是一名非视觉摄影师,他用镜头记录了一群无所不能的盲人朋友,有爬雪山穿戈壁的环球旅行家,有第一位盲人化妆师,有出演电影《推拿》的“影帝”,更有两位从事AI数据标注的朋友。

OPPO影展——蔡聪和他的盲人朋友们

其中一位是新手妈妈李娜,另一位人称“傅老板”,一加一残障公益集团的“灵魂人物”傅高山。傅高山带领视障人群从推拿店走出去,共同开辟了广播新媒体、速录、呼叫中心、AI数据标注等新职业,所以他更喜欢自称是“融合加速器”。

傅高山的眼镜由放大镜做成

“反正以后只能做推拿”

“有一次,一个酒醉的客人突然对我动手动脚,嘴里嚷着‘睡觉’,吓得我一口气跑到前台。”那一次经历,让李娜下定决心离开推拿店。

即便她为这门手艺付出过艰辛,十几岁时便独自从兰州来到青岛,考入了全国唯一的视障人群普通高中——青岛市盲校,后来她又考进设有特教学院、招收优秀残疾人高中毕业生的长春大学,专业只开放针灸按摩和音乐,她别无选择。

另一位“一加一”元老员工顾子豪,因为早产住暖箱时失去了视力。从小,父亲跟他说,没必要上什么学,到18岁拿个低保就行,母亲倒是给他指了一条路——学推拿。

“反正以后都要做推拿,读什么书”“反正看不见,没有必要留长发、穿裙子”,这是很多父母从小给盲童灌输的理念。

电影《推拿》剧照 图源/豆瓣电影

个子矮小的顾子豪不合适做推拿,临近毕业时,他到一个中医推拿室实习,给一位老师按摩时,甭管他使尽全身解数,按到颈椎病发作,胃里翻江倒海,老师还是冷冷的一句“没感觉”。这是他与推拿绝缘的开始。

如今,顾子豪不需要靠低保,拿着四五千元的月薪,在大上海养活了自己。

顾子豪

如今,李娜成长为一位优秀的视障人群新职业研发师,同时也是一位2岁男孩的妈妈,人生多了更多的可能性。她摸索着松紧,让儿子穿纸尿裤更舒服。等儿子会跑了,她就给他戴上铃铛,方便“听”到儿子。

“儿子现在对于我看不到这件事还没有意识,等他长大以后,我会很坦然地和他说这件事。就像有的妈妈有这样的特点,有的妈妈有那样的特点一样,看不到只是我的一个特点而已。”李娜的脸上洋溢着满足而自信的笑容,同事称之为“御姐范儿”。

非视觉摄影师蔡聪镜头下的李娜与儿子,图源/OPPO

“我要让他们走出推拿店”

新媒体、速录、呼叫中心、AI数据标注,傅高山带领团队探索的新职业,都是盲校里不会教的专业,一切从零开始培训,教会他们追逐时代的脚步。

盲校除了推拿、音乐不教其他生存技能,即便有固定收入,但视障人士仍旧没法办信用卡或申请房贷,在很长一段时间里,中国视障人群都面临着被主流社会过度“隔离保护”的问题。

“卖惨被消费很容易获得资源,但赢不来社会的信任。”傅高山说,“视障群体不是没有工作可做,推拿也可以做,但待在那里仍旧与社会隔离,与其说是谋一份新差事,不如说我们在一次次打破主流社会对我们的想象。”

走到任何一个盲人推拿店里,大家都知道中国之声“残疾人之友”节目,这是一加一残障公益集团从2007年开始做的广播节目,后来向微信公众号等新媒体延伸,但这是一个只能用于倡导而无变现能力的平台,唯一可变现的是音频后期制作,为喜马拉雅等平台的主播剪辑音频。

“残疾人之友”火了之后,最高峰时需要4人全职接听听众的来电咨询,这让傅高山他们萌生了做呼叫中心的念头。但实际上,困难重重。傅高山不愿意接营销类的呼出业务,他曾经参观过一家保险公司的上海呼叫中心,2万人座席,流动率300%,如此高的流动率并不适合本就艰难转型的视障人群。而连接数据库的呼入办理业务又不适合视障人群,等这头的视障客服一行行听完数据库,那头的客户早就不耐烦了。然而,呼出营销和呼入办理却是呼叫中心最大的两块业务,缺少这两块业务,傅高山他们的呼叫中心陷入了困境当中。

于是,傅高山又带领重度肢体障碍者转型做图像数据标注。以前这个群体从事网络“水军”工作,层层外包下,一天只有十几元的收入,而且他们也意识到这是不正当的工作。转型从事图像数据标注,对他们来说是一次职业的蜕变。

深耕图像标注两年后,傅高山知晓了语音数据标注,于是便与小米音箱团队建立了合作。

小爱同学的背后,是由视障者在训练,在很长一段时间内,傅高山都犹豫着不敢曝光,他害怕这会遭致新的社会偏见。

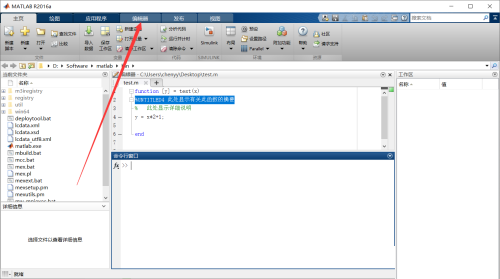

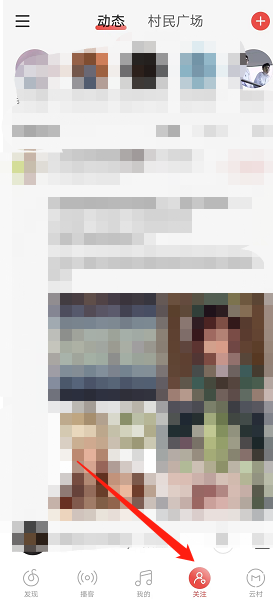

二、“新生” 最宽容的办公室

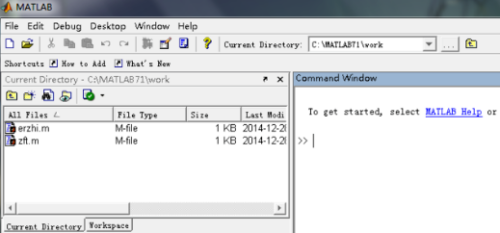

少有亮起的屏幕,不见踪影的鼠标,飞快跳动的键盘,一间不大的办公室里,十几个视障人士戴着耳机,里面一会儿传来人与智能音箱的对话,一会儿传来读屏软件播报“黑屏”上的文字,语速数倍于常人。他们每个人每天需要处理700到1500条智能音箱语音数据标注。

有人侧耳专注倾听,眼前是黑屏。有人无限凑近屏幕,眼前是三号字体。有人面部重度烧伤,却并不会用帽子、围巾、眼镜遮掩。午餐时间,他们或打开外卖App点餐热烈讨论着吃什么,或揣着饭盒摸着墙壁到微波炉旁热饭,除了窗户边的盲杖,一切似乎和普通办公室的午休时光没有差别。这里是一加一残障公益集团上海视障团队,这里是小米智能音箱小爱同学一支特殊的AI数据标注团队,这里是最宽容的办公室。

“投简历时,我都不知道AI是什么”

疫情期间,盲人按摩店纷纷关店,傅高山邮箱里便塞满了简历,供求比例甚至达到15:1。AI数据标注团队逆势扩张,傅高山欣喜中带着担忧。

“在投简历时,我甚至不知道AI是什么。”虽然大部分求职者都坦言,不知道自己能否胜任这份工作,但在傅高山看来,团队可以自筹资金帮新成员培训,也不会去“扒皮”他们微薄的工资。

迟浩宇和马薇就在今年2月这个最难找工作的时间点,入职一加一小爱同学语音数据标注团队。

从八九岁开始学钢琴的迟浩宇,早已认识到,未来很难靠钢琴“吃饭”,他尝试过钢琴陪练这一新职业,但为了打消家长的不信任,他往往是免费服务。

马薇患有先天性白内障,标注时她会将电脑屏幕的字号调到小三号字,眼睛几乎贴着屏幕才能看清,久而久之,她会感觉到颈椎劳累。但是,她的内心却是放松的。

“我们是不是还得给你配个助理?”面试官的这句话一直印在她心里,虽然毕业于南京特殊教育师范学院是她简历上浓墨重彩的一笔,虽然在求职时也特别坚持自己前往,不需要任何人陪同,以此证明自己的独立出行能力,但辗转康复中心、社区,都没有人愿意接纳她。

“每一份新工作都是新生”

李娜说,离开推拿店,来到一加一,是一次新生。

从呼叫中心到AI数据标注,李娜都担起了新职业研发的职责,每项新职业测试,她都亲力亲为,其中的重点之一,就是无障碍系统的测试与改造。

“一般我们会遇到几类问题:读屏软件读不出、读不好或者应用性不好。例如,按钮上的文字读不出,读成‘按钮’、‘按钮’;或者无法用快捷键选取整段中的局部。”不麻烦甲方是李娜她们的原则,因为不被信任,是她们习以为常的苦头。

她们团队曾经服务过一个连锁女性美容中心的业务,视障员工比非残障员工的业绩要好两到三倍,但当甲方公司现场视察以后,便发来一封邮件中止合作。

在视障人士从事呼叫中心、AI数据标注等工作时,碰到的头等难题是错别字。

原来,盲文只有“音”没有“形”,同音不同形的汉字,在盲文中是同样的表示。“读屏软件在选择文字时,会组词来阅读,例如,‘木子的李’、‘婀娜的娜’。但盲人不知道汉字的写法,不知道什么是‘木子李’,因此我们会对常见的词语、姓氏等进行强化训练。”李娜说道。

图源/Pixabay

有一次,傅高山被同事发给甲方的一封邮件逗乐了,邮件中写道:“脱了这么久,实在抱歉!”视障同事将“拖”字写成了“脱”。

视障人群的强烈自尊心,驱使他们更专注于工作。比起“数字富士康”,甚至更差的AI数据标注小作坊,视障团队人员更稳定,标注质量也更高。

夜幕里,他们将手搭在前一位同事的肩上,由弱视同事带路,串成一串,在欢声笑语中走回宿舍。

为了能像正常人一般朝九晚五上下班,有些弱视同事还选择自己出钱到外面租房子住。挤地铁、公交,对他们来说,也是一种幸福。

本文来自微信公众号:IT时报(ID:vittimes),作者:孙妍、钱奕昀

关键词: 智能音箱